无障碍出行 | 日本瑞典案例分享

去年12月,ITDP在广州参加了一场主题为“无障碍出行”思想沙龙,分享了"Access for All"为题的研究。这是广州PNK主持人关鸣先生发起的第127期思想沙龙。

分享者包括来自巴塞罗那AHK建筑事务所的Alonso先生、来自广州天萌建筑的麦自南先生、马拉松轮椅跑者张健先生,以及笔者。

Alonso与麦先生两位精心对比了巴萨罗那与广州在城市街道、公共交通站场的无障碍设计,剖析了广州当前现状以及需要继续提升的地方。

最后,两位建筑师分享纪录片《小小世界》(Món petit)的剪辑版,讲述了一位双脚行动不便却一人游历70多个国家的西班牙少的一段视频叙述,展现了行动不便群体,与双足健全、视觉听觉正常的人一样,都是独立的宝贵的个体,也有追求精彩人生的权利。

接下来,让我们来了解更多关于“无障碍出行”。

全球行动障碍人口概况

根据世界卫生组织(WHO)2012年的统计,全球行动障碍的人口比例为15%,其中具体国家的比例如下:

然而,对比欧美或者比例与中国相近的日本等,我国视力障碍或肢体行动障碍人士出行率偏低,因而,大部分人日常的观察与实际数字[1]有较大的差异。其中很大一部分原因是当前我国城市的无障碍出行仍有待提升。

无障碍出行之“障碍”

过去二十多年,我国城市交通急剧的机动化发展催生了大量个体机动交通出行,私人汽车给使用群体带来巨大便利的同时也导致城市建设变得以车为本。

“车本位”的规划设计又带来诸多城市痛疾,令其他群体的出行权益受损:机动车停车泛滥成灾占据了城市大量的公共空间;城市街道高速化,以汽车通行为本的规划和设计使步行自行车交通处于次级地位,非机动交通出行的安全、连续、舒适等得不到保障。

为了应对个体机动化交通过度发展带来的种种问题,ITDP多年来一直致力于推动城市街道的复兴,以及推广高品质公共交通的发展。其中,街道、连接以及进出公共交通站场的无障碍设计乃重中之重。

当前国内城市存在一些与“无障碍出行”相违背的状况:

机动车占道阻挡

路缘石无设置坡度、机动车出入口随意切割人行道导致不连续

过街距离过长、没有设置路中安全岛

立体过街没有缓坡或升降梯

日本考察经验

其实要做到真正的无障碍出行,最关键的是要落实每一个楼梯都考虑到轮椅使用者的需求(缓坡或垂直升降电梯等),每一个路口的路沿石都要做平或抬升。

ITDP考察日本的时候,笔者发现,在东京,使用轮椅使用者在街上、公共交通上明显比国内城市要多,城市的无障碍设施以及服务更是无处不在。

残障人士专用过街按钮,按下可延长过街时间

在探究日本城市无障碍设施与服务体系建立的过程中,笔者了解到,日本社会对无障碍出行的重视与发展源于美国残障人士独立生活运动的影响。上世纪60年代美国加州大学伯克利分校的学生曾发起过一项“残障人士独立生活”的运动,并逐渐风靡全球。

随后,在80年代,日本DPI (Disable People’s International) 也曾经在日本发起了类似的运动,唤起了公众对残障人士独立生活的关注。

《青年参考》记者李玥在一篇采访DPI-JAPAN的报道中写道:

20年前,日本多少地铁站配备了无障碍设施?

“连1%都不到。”他举起一根手指,摇了摇头。1990年,东京470个地铁站里,无障碍电梯数量几乎为零。

这位负责人告诉我,1986年日本障碍者群体自发成立DPI-Japan,致力于通过开展公共倡导和政策倡导活动为障碍者发声,保障和完善残障群体的基本利益和需求。这家机构从负责人到工作人员,均以肢体障碍者为主。他们认为,这个全体本身更懂这个群体的迫切需求。

他们从1989年开始启动残障人士交通活动,每年都有一天组织残障人士乘坐地铁出行。那时,日本的肢体障碍者不敢出门,因为旁人的质疑常常甩在面前:你们行动不便,为什么还要出来坐地铁?

但DPI-Japan坚持,“如果不去为自己的利益代言,那改变将不可能发生”。这家机构开始持续组织肢体障碍者出门。

他们执意和普通人一起坐地铁,宣告自己的权利。最开始只有几个残障者参加活动,工作人员会把他们从地铁、公交上一一抬下来。后来,当几百名甚至几千名残障人士一起上街时,越来越多的人意识到,社会需要的不是更多的人来抬他们,而是让残障者也能自由自在地乘坐公共交通工具出行。

水滴石穿。这个组织花了20年呼吁、推动,如今,东京的地铁站已达770个,其中87%以上有无障碍电梯。在日本这个拥有1亿人口的国度,残障者有940万人。[2]

《日本:让残障者“无障碍生活”》

瑞典的经验

提到国家、城市的无障碍政策,不得不提瑞典。瑞典国会2000 年通过的《从病人到市民:残疾政策全国行动计划》,强调了残疾人从“病症角色”向“普通市民”的转变,它要求鉴别和移除残疾人全面参与社会的各种障碍,预防和禁止对残疾人的各类歧视,让残疾儿童和青少年能够独立生活[3]。

在瑞典发达的残疾人政策背后,三大理念基础都在不同程度地发挥作用:

每个人都要拥有同等价值和同等权利原则;

国家在消除残疾人与非残疾人之间的鸿沟、确保残疾人良好的健康和社会与经济安全方面负有责任;

注重促进每个个人的独立生活前景。

在这些理念的指导下,瑞典非常重视无障碍设施的建设,并把无障碍出行视为一项基本的人权。[3]

在瑞典,因无障碍出行环境较好,轮椅使用者更愿意出门

优良的无障碍环境让轮椅使用者愉快地享受无车日的海滨道路

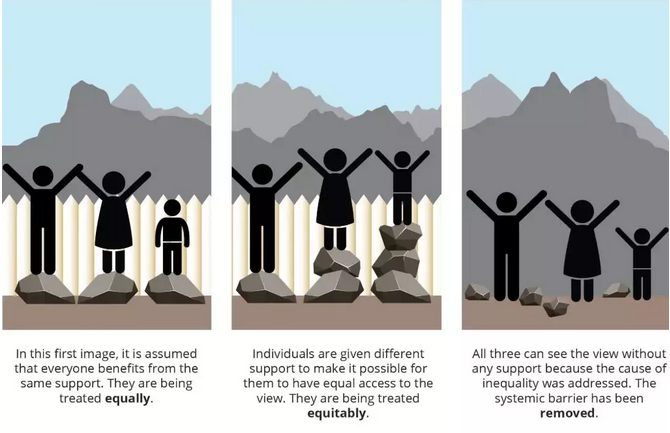

改善方案——以人为本的城市交通规划与设计

去障碍化的政策目标要求其实与ITDP一直以来所推广的行人优先步行原则(Pedestrian First)、TOD标准相一致。因为如果轮椅使用者能正常舒服地通过的街道、坡度,其他推行李箱、婴儿车甚至轮滑的人都能舒服便捷地通过,更不必说一般行人;如果一个城市的公共交通可达性强且便捷,进出站无障碍、对轮椅使用者友好,那么这个城市也必然有利于残障人士的独立生活。

我国因经济发展起步的时间与欧美日本不同,个体机动化交通的兴起、扩张、蔓延以及带来各种城市问题的时间比先发展国家晚。

令人欣慰的是,这几年陆陆续续有更多的城市重新关注城市街道生活,推动更多以人为尺度(而非过往以车为中心)的城市规划设计以及街道设计。过去两年上海、广州两个城市分别编制出版了《上海街道设计导则》、《广州市城市道路全要素设计手册》,展现了国内城市道路的四个转变趋势:

从“主要重视机动车通行”向“全面关注人的交流和生活方式”的转变;

从“道路红线管控”向“街道空间管控”的转变;

从“工程性设计”到“整体空间环境设计”的转变;

从“强调交通效能”向“促进街道与街区融合发展”的转变。[4]

除了城市交通层面上规划设计思考的转变外,轮椅使用群体也应该为自己争取更多的权利。正如马拉松轮椅跑者张健先生所言“勇敢地走出来,被看见才能有所改变”。唯有让无障碍出行需求曝光,才能引起更多的关注,从而推动进一步的改善。

每个独立的个体,无论身体健全与否,都应获得实现自身价值的机会。而城市无障碍出行的规划与设计正是从交通出行层面为这个群体剔除实现自身价值的障碍。无障碍出行事关人权,体现的不仅是一个社会对弱势群体的关注,更是一个社会文明的程度,更多的不是同情,而是公平与正义。

Reference

[1] 2017年中国残疾人事业发展统计公报

[2] 李玥. 日本:让残障者“无障碍生活”. 青年参考, 2018-08-08

[3] 杨立雄. 美国瑞典和日本残疾人服务体系比较研究[J]. 残疾人研究, 2013, 1: 025.

[4] 葛岩, 唐雯. 坚持以人为本 复兴街区生活——《上海市街道设计导则》编制经验[J]. 上海城市发展, 2017(4):37-40.